Géologie et géomorphologie

du sud Bénin

Attanda Mouinou Igué et Ulrich

Weller

email: weller@janus.gsf.de

Mots-clés: géomorphologie,

géologie, SOTER Bénin

1 Objectifs

La physiographie est le premier critère

à utiliser pour la caractérisation dans l'approche de SOTER

(SOil et TERrain, FAO, 1993). La séparation est basée

sur le gradient dominant des pentes et de l'intensité du relief.

En combination avec l´hypometrie, (altitude absolue au-dessus de

niveau de la mer) qui est un facteur caractérisant le degré

de dissection, une large subdivision d'une zone peut être faite et

tracée sur la carte, se referant au premier et au deuxième

niveau des unités principales de paysage. Le paysage principal peut

être subdivisé selon la lithologie ou la géologie.

Au Bénin méridional et central en particulier une combinaison

du paysage et de la lithologie caractérise les unités de

terrain. Le but de cette étude est de présenter la

physiographie et la géologie d'une zone récente d'étude

de SOTER

au Bénin qui couvre la surface entre la latitude 9° et l'Océan

Atlantique. La surface totale est environ 37.000 km² . Elle

inclut les departements de l´Ouémé, des Plateaus, de

l´Atlantique, de la Lama, du Zou et des Collines.

La carte présentée est basée

sur les cartes topographies (1:50.000, IGN, 1954, 1963) et les cartes de

géologie (1:200. 000 OBEMINES, 1989), qui ont été

numérisées en utilisant le logiciel d'Arc-Info.

3.1 Géomorphologie

Le sud du Bénin est constituée

par le Bassin sédimentaire côtier. Il s'étend du Togo

au Nigéria. Au sud il est encadrée par l'Océan Atlantique,

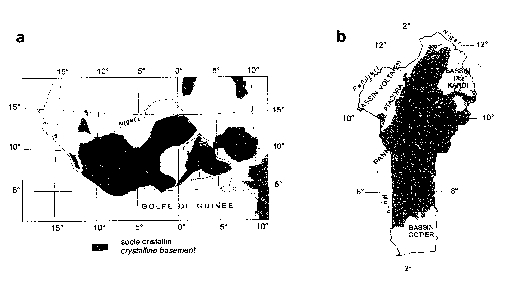

au nord par le socle cristallin du précambrien (Figure 1).

Figue 1: Localisation du socle cristallin

en Afrique occidental et au Bénin

Les éléments dominant du Bassin côtier sont les sept principaux plateaux (Figure 2). Ils sont séparés par de grands fleuves; tels que le Mono qui forme la limite occidentale, le Couffo, l´Ouémé ' et dans la partie nord le fleuve Zou qui intersectent les plateaux du nord au sud. Dans la direction est-ouest les plateaux sont séparés par la dépression centrale. Les plateaux du sud sont très plains. Ils relâchent doucement de leur frange nordique (160 m NN) au sud (20-40 m NN) où ils sont encadrés par un ancien littoral érosif et un niveau de ceinture littorale de 4-10 kilomètres suivant la ligne de côte. Les pentes moyennes de 4 - 8% encerclent les plateaux et les séparent de la dépression centrale, des vallées et de la ceinture littorale.

Deux types de vallées se retrouvent dans les plateaux. Les vallées étroites avec les pentes concaves s'écoulant du nord au sud. De l´est à l´ouest sont orientés les systèmes de vallée de plus grande pente. Un autre élément morphologique sur les deux plateaux du sud-est sont les nombreuses petites dépressions sans drainage externe, presque circulaire, de taille variable (environ 1 km de diamètre). Leur origine n'est jamais clarifiée (Slansky, 1962). Les plateaux du nord ont un modelé plus onduleux que ceux du sud. Au sud ils sont séparés par un versant de pente douce vers la dépression centrale. Au nord, les pentes sont moyennes et plus raides vers le socle cristallin. La dépression centrale est très plate et s'étend du Togo au Nigéria. Le système de drainage n'est pas très bien développée. Certains endroits sont fréquemment inondés à cause du drainage externe imparfait. Dans la partie ouest on retrouve quelques affleurements calcaires.

La géomorphologie particulière du centre-Bénin est étroitement liée à la lithologie et à l'histoire géologique (Berding et van Diepen, 1982; Houndagba, 1984). Le paysage est une peneplaine avec des inselbergs et des plateaux; la peneplaine est traversée dans son quart sud-est par le fleuve Couffo, à l'ouest par l'Ouémé qui reçoit des affluents importants de l'Okpara venant du NE et surtout du Zou venant du NO. Les chaînes de montagne orientées NS traversent Dassa, Gobada, Logozohe, Tchetti, Savalou, Lanta, et Badagba. Les montagnes de Dassa et de Savalou représentent les plus hauts sommets avec le point le haut 540 m NN mais une altitude moyenne de 400 m NN. La peneplaine paraît correspondre à une ancienne surface d´applanissement (ou ancien pediment) dont l´altitude moyenne devrait être d´environ 200. Elle se compose de deux niveaux:

- un niveau moyen d´altitude comprise entre 120 et 200 m à modelé très peu marqué, à versants plutôt convexes dans les zones granitiques, à courts versants á tendance concave ailleurs .

- un niveau inferieur d´altitude plus basse (< 120 m).

- la série sédimentaire de plateaux dans le sud avec plus de 200 m et limité par un rebord.

- la chaîne de montagne de Savalou dans le nord.

3.2 Géologie

Le sud du Bénin est constituée

des dépôts sedimentaires au-dessus du socle cristallin qui

s´incline approximativement de 2 % vers le sud. Le socle cristallin

du Bénin est entouré par trois bassins sédimentaires:

bassin côtier (meso-Cenozoique) dans le sud, le bassin de Kandi dans

le nord-est (Palaeozoic) et le bassin voltaic précambrien dans le

nord-ouest (Faure et Volkoff, 1996) (Figure 1). A la ligne de côte

la couche sédimentaire a une épaisseur de 2000 m. Figure

3 donne une vue d'ensemble de l'agencement stratigraphique. Selon

OBEMINES (1989) les unités suivantes peuvent être trouvées:

Unité I: Turonien - Coniacien, TC. Une couche de 50 à 150 m (à l'exposition) de sables de quartz et grès a été corrélé à la sequence post-rift off-shore de grès de Turonien recouvrant directement le-socle cristallin. De ce fait un âge de 90 millions d'années lui a été attribué. Le dépôt a eu lieu dans un environnement côtier. Cette unité forme le limite nord des plateaux.

Unité IIa: Maestrichtien, Ma. La majeure partie des plateaux du nord est couverte de dépôts de cette unité. Elle a formé dans un environnement secondaire-littoral avec une base de type de l'île de barrière, due à une transgression rapide. La lithologie est constituée du sable fin de quartz avec le gris kaolinitic aux argiles verdatres. L'épaisseur des sediments est variable avec un maximum de 180 m.

Unité IIb: Paleocène inferieur-moyen, Pim L' unité IIb est séparée de IIa par une - coupe condensée glauconieuse-oolithique due à la baisse du niveau de la mer à la transition du Maestrichtien au Paléocène. Cette unité a formé dans les mêmes conditions et avec la même lithologie que l'unité IIa. Elle couvre la partie nord de la dépression centrale. L'épaisseur est très constante avec approximativement 50 m.

Tableau 1: Stratigraphie des dépôts

géologiques au Bénin méridional, comparaisons des

données OBEMINES (1989) et de Slansky (1962)

| Period | Epoque | Age | Ma | Unit | (Slansky, 1962) |

| Quaternary | 03 | VIII | Alluviums | ||

| Tertiary | Pliocence | VII | Continental | ||

| Miocene | Tortonien | » 10 | VI | Terminal | |

| Burdigalein | » 20 | V | |||

| Aquitanien | |||||

| Eocene | Bartonien | » 40 | IV | Lutetien | |

| Lutetien | |||||

| Ypresion | » 50 | IIIb | Ypresien | ||

| Paleocene | Thanetien | » 53 - 60 | IIIa | Paleoc. Sup. | |

| Danien | » 60 - 65 | Iib | Paleoc. Inf. | ||

| Cretacean | Superior | Maestrichtien | » 70 | Iia | Maestrichtien |

| Coniacien | |||||

| Turonien | » 90 | I | Missing |

Unité III: Paléocène Supérieur - Ypresien, Ps Le centre de la dépression centrale est couvert principalement par des sediments de cette unité. Il a été subdivisé à cause d´une couche glauconieuse qui correspond au maximum du niveau marin à la transition du Paléocène à l´Eocene. Déposé dans un environnement sublitoral externe l'unité IIIa (Paléocène Supérieur) est constituée par des argiles et la marne gris-foncé. La teneur en attapulgite et en kaolinite est variable. La teneur la plus élevée d'attapulgite se retrouve à la base. L'unité IIIb (Ypresien) se compose des argiles verdâtres, dominées par l'attapulgite. Des couches calcariques et phosphatées apparaissent fréquemment. Les conditions de formation étaient les mêmes que pour l'unité IIIa, seulement l´anoxie paraît dans ce cas moins accentuée. L'unité III a une épaisseur maximum de 155 m.

Unité IV: Eocene moyen, Em La partie sud de la dépression centrale est couverte de sediments de l'Eocene moyen avec une épaisseur maximum de 170 m. Elle est constituée des argiles gris-vert á attapulgite avec des couches peu profondes de wackestones bio-clastiques. Les couches de commandes interactif et les lits sablosilteux indiquent une formation secondaire -littoral plus interne.

Unité V: Miocène inferiéur Cette unité a été seulement détecté dans les sondages.

Unité VI: Miocènes Supérieurs, Ms s´étale largement sur les plateaux méridionaux. Elle a été formée dans un environnement en cours d'évolution sous conditions côtières. Cycles de formation d'île de barrière et de dépôt continental forment d'interstrata avec des formations marines. Ceci indique la propagation de la ligne de côte pendant cet âge. En raison de ces faits la définition ' Continental Terminale ' donnée à cette formation (Slansky, 1962) a été abandonnée. Les formations de surface de cette unité sont principalement les terres de barre, et dans certains cas des indurations sablo-argileuses issues du grés.

Unité VII: Pliocène - Pléistocène Pendant cette période seulement les dépôts fluviatiles peu profonds peuvent être détectés dans diverses parties de la zone, principalement aux limites méridionaux des plateaux et sont orientés vers les grands systèmes de vallée. Ils contiennent des dépôts graveleux et du sable argileux.

Unité VIII: Quaternaires Des dépôts quaternaires se retrouvent à la ceinture côtière et dans les systèmes de fleuve. Ils peuvent avoir les profondeurs considérables, par exemple jusqu'à 100 m dans la vallée de l'Ouémé. Le bas niveau de la mer pendant la période glaciaire a été lié aux vallées profondément incisées qui ont été remplies avec les dépôts sableux et argileux de l´holocènes. La ceinture côtière a été formé sous l'influence de plusieurs changements du niveau de la mer. Pendant la transgression de l'Inchirien une montée du niveau de la mer a formé une côte de falaise dans le Miocène Superieur. Les cycles de la montée et de l'ensemble du niveau de la mer pendant la période glaciare a formé une côte avec des îles de barrière de différents ages, des vallées de lagune et des marées de dépôts sableux.

Le socle cristallin comprend deux blocs: un bloc à l´Est pricipalement composé de migmatite et de granite et un bloc à l´Ouest composé de gneiss et de granulite (Aicard, 1957, Pougnet 1957).

Les roches cristallines du Precambien sont generallement connues comme un socle complexe. Petrographiquement, elles sont en grande partie composées de roches acides metamorphiques des ``séries Dahomeyen´´ (gneiss,quartzite, migmatite). Des inclusions de granite et de gabbro peuvent être observées (Pougnet 1957; Aicard 1957; BRGM, 1960; Aicard and Pougnet, 1952)). Selon OBEMINES (1989) la zone peut être groupée en trois unités morphostructurales : protérozoique, granitoide et complexe métamorphique.

L´unité Protérozoique est composée de trois séries :

- La série de Lanta est une série sédimentaire volcano-clastique qui affleure sur une surface d´environ 5 km2. Elle est formé de grès et de microconglomérats montrant des galets.

- La série de Daho-Maho affleure sur une distance d´environ 100 km entre Fita et et la rivière Ouémé et forme une bande dont la largeur peut atteindre 10 km. Elle est composée de roches volcanique acides telles que rhyolites, microgranites, granites alcalins et basalte.

- La série de la Ouedo est composée de roches volcaniques acides et affleure à l´Est de Setto, à proximité de la confluence entre les rivières Ouedo et Zou.

Complexes métamorphiques

Ce groupe comprend une grande variété

de types de roches. Les migmatites (mgm) couvre environ 60% de la zone

d´étude et présentent une grande variété

de morphologies. Dans cette unité ont été groupés

les gneiss à biotite et à amphibole, les amphibolites et

les gneiss granitiques caractérisés par une migmatisation

intense et largement répandue. Les amphibolites sont parfois caractérisés

par la présence d´un réseau de minces veines de matériel

leucosomatiques, qui donne lieu à une structure agmatitique. Une

zone mylonitique de direction NE, traverse les migmatites à l´extrèmité

sud-orientale du socle. Une isochrome Rb/Sr a été déterminée

IRB (1985) sur deux échantillons de gneiss migmatitiques de la zone

de Dassa-Zoumé. L´âge résultant est de 916 ±

69 Ma. Cette valeur peut indiquer l´âge de l´évènement

métarmorphique de haut degré lié à la migmatisation.

L´âge conventionel déterminé par Bonhomme (1962)

sur un échantillon de gneiss aux alentours de Savè est au

contraire 528 ± 16 Ma.

Gneiss oeillés à biotite et à biotite et amphibole (gno). Cette unité comprend des orthogneiss oeillés de composition granitique normallement associés à des migmatites.

Granites - Il existe deux types : granites porphyriques et granites à biotite. Les granites porphyrites montrent des cristaux de feldspath potassique, du quartz, de la biotite rouge et du plagioclase. Les granites à biotite sont localisés à l´Ouest et affleurent à Agouna, Tchetti et à Agbassa et se constituent en de petites collines. Par endroit ils sont affectés par des déformations métarmorphiques qui donnent naissance à des niveaux foliés à structure oeillée. C´est le cas du granite Tré aux environs de Dassa-Zoumé, mis en place dans les gneiss oeillés.

Gneiss á biotite et amphibole, (gnab) Cette unité, distribuée en bandes méridiennes allongées dans la partie centre-ouest du socle cristallin, est constitué principalement par des gneiss lités à amphiboles et biotites avec de fréquents niveaux et nodules d´amphibolites et pyroxénites.

Parmi les complexes métarmorphiques se trouvent également des amphibolites, des gneiss alcalins avec pyroxènes (gnp) des quartzites (Q), des marbres (M), des gneiss à biotites et hypersthène (gngr), des granulites (gr), des charnockites gabbroiques (ch-gb), des métagabbros agmatitiques (gnb) et des blastomylonites et mylonites (my).

La figure 4 montre les différents

types de roches du bassin sédimentaire et du socle cristallin et

une coupe géologique traversant Agouna/fleuves Zou et Agbado/Dassa-Zoué/fleuves

Ouémé et Okpara a été représentée

sur la figure 5. Les symboles correspondent à ceux de la légende

de la carte géologique.

La géomorphologie au sud du Bénin est caractérisée par sept plateaux séparés par de grandes rivières et la dépression de la Lama. Au nord de ces plateaux, le paysage est une large pénéplaine coupée par des inselbergs, des plateaux et des vallées étroites.

Les plateaux sont formés de sédiments déposés sur le socle cristallin. Ces sédiments appartiennent au Quaternaire, Tertiaire et au Crétacé. Le socle cristallin du Bénin méridional peut être consideré comme une portion de croûte continentale d´intermédiaire à profonde, composée par des séries métasédimentaires (quartzites, marbres, et parties de gneiss des différentes unités) associées à des granites d´âge différent. En ce qui concerne les granites, leur appartenance à différents milieux géologiques a été confirmée par Bigioggero et al., 1988). En effet les granites porphyriques, les gneiss granitiques oeillés,et les granites à biotite montrent une distribution des éléments en traces typiques des granites d´anatexie dérivants de la fusion de croûte continentale.

Au contraire, les granites de Lanta et

Gobada et surtout le granite de Fita, sont caratérisés par

des teneurs élévées en Nb et Y et par de basses valeurs

du rapport Rb/Nb + Y, données qui suggèrent une origine plus

profonde (magma à tendance alcaline).

Bien qu´il soit traversé

par des bandes mylonitiques d´importance régionale, le socle

apparaît unitaire, sans remarquables variations des caractéristiques

lithologiques, métarmorphiques et tectoniques.

AICARD P., 1957 : Le ‘précambien du Togo et du Nord-Ouest du Dahomey. Bull. dir. Fédér. Min. Géol. Affr. Occ. Fr. Dakar 23, 226 p.AICARD, P. and POUGNET R., 1952 : Le Dahomeyen du Dahomey et du Togo francais. Congrès Géol. Intern. Alger Assoc. Serv. Géol. Afr., A.S.G.A:, XX. 107-113.

BERDING, F. et Van DIEPEN C.A., 1982. Notice explicative des cartes d’aptitude culturale de la R. P. du Bénin. Etude n° 251 CENAP/Cotonou

BIGIOGGERO, B.et al. 1988: Données préliminaires sur les granites du Bénin méridional. Rendiconti SIMP Vol. 43 n° 1

BONHOMME, M. 1962: Contribution à l´étude géochronologique de la plate-forme de l´Ouest africain. Ann. Fac. Sc. Univ. Clermont, Géol. Min. , 5ème fasc. , 1962. (thèse Clermont –Ferrand).

BRGM, 1960 : Carte géologique de la république du Dahomey (Bénin) á 1/1000.000 OBEMINES Cotonou.

FAO, 1993: Global and National Soil and Terrain Digital Database (SOTER). Procedures manual. World Soil Resources Reports No. 74 FAO. Rome. Italy.

FAURE, P. and B. Volkoff, 1996: Différenciation régionale des couvertures pédologiques et litho-geomorphologie sur socle granito-gneissique du Bénin (Afrique Occidentale). C. R. Acad. Sci. Paris t. 322, série IIa , p. 393-400.

HOUNDAGBA C.J., 1984 : Analyse typologique des paysages d’Abomey-Zagnanado en R.P. du Bénin. Thèse 3e cycle Université Louis Pasteur Strasbourg. 286p.

IGN 1954: Cartes topographiques du Bénin au 1:50.000. Feuilles Sud Benin. IGN Cotonou, IGN Paris.

IGN 1963: Cartes topographiques du Bénin. Au 1:50.000. Feuilles Centre Benin. IGN Cotonou, IGN Paris.

IRB, 1985: Etude de la cartographie géologique et prospection minière de reconnaissance au sud du 9ème paralléle. Rapport du Projet F:E:D: N° 5100.11.13.015, p.111

OBEMINES, 1989: Carte géologique du Bénin à 1:200 000. Office Béninoise des Mines. Cotonou, Bénin.

POUGNET, R. 1957: Le precambien du Dahomey. Bulletin n° 22 de la D. F. du Min. et de la géographie Afrique Occidentale Francaise. Dakar, n°22.

SLANSKY, M. 1962: Contribution à l´étude du bassin sédimentaire côtier du Dahomey et du Togo. Mem. Bur. Rech. Géol. Min.

VOLKOFF B. (1969). Carte pédologique de reconnaissance de la République Populaire du Bénin. Feuille Dassa-Zoumè (Socle cristallin). ORSTOM, Paris. 63p.

6 Autrés

Bibliographies de Réference![]()

![]()

LEVEQUE, A. 1979: Pedogenèse sur socle granito-gneissique du Togo. Differenciation des sols et remaniements superficiels. Travaux et documents de l´ORSTOM, n° 108, Paris, 224 p.7 Liaisons avec des sites du Web

Figure 2: Modèle d'altitude du Bénin méridional

Carte 1:

Géologie et géomorphologie du sud Bénin

Les données de ce projet à télécharger (un fichier zip par projet)

Avec les données suivantes (si disponible):

- SIG: couches (ArcView, * shp), projets (fichier-projets d'ArcView, * apr) et légendes (légendes d'ArcView * avl)

- origine des données: tab de text délimité (* txt), excel5 (*. xls), mise en forme en "rich text" (* rtf)

- metadonnées: fichier des textes (* txt)